鴟chī鸮xiāo科(學(xué)名:Strigidae)的鳥(niǎo)類(lèi)屬夜行猛禽。頭骨寬大,腿較短,面盤(pán)圓形似貓,常被稱(chēng)為“貓頭鷹”,部分種類(lèi)有耳狀羽毛,有些種類(lèi)面盤(pán)不顯著或缺失,看上去似鷹。鴟鸮科種類(lèi)較多,體型大小不一,習(xí)性也較多樣化,有些以魚(yú)為食,有些則白天也出來(lái)活動(dòng)。喙堅(jiān)強(qiáng)而鉤曲。嘴基蠟?zāi)橛岔氀谏w。翅的外形不一,第五枚次級(jí)飛羽缺。尾短圓,鴟鸮科_鴟鸮科同級(jí),下級(jí)分類(lèi)有哪些尾羽12枚,有時(shí)僅10枚。腳強(qiáng)健有力,常全部被羽,第四趾能向后反轉(zhuǎn),以利攀緣。爪大而銳。尾脂腺裸出。無(wú)副羽,間或留存。耳孔周緣具耳羽,有助于夜間分辨聲響與夜間定位。鴟鸮科從寒帶到熱帶都有分布,約25屬189種,中國(guó)有11屬23種。

中文學(xué)名鴟鸮科英文學(xué)名Strigidae總目今顎總目(突胸總目)目鸮形目科鴟鸮科目錄

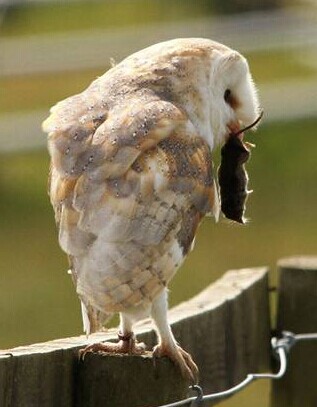

鴟鸮科的物種俗稱(chēng)貓頭鷹,它們的大眼睛只能朝前看,要向兩邊看的時(shí)候,就必須轉(zhuǎn)動(dòng)它的脖子。貓頭鷹的脖子又長(zhǎng)又柔軟,能轉(zhuǎn)動(dòng)270度。由于是夜間出來(lái)捕食的猛禽,因此聽(tīng)力顯得特別重要。貓頭鷹的頭骨不對(duì)稱(chēng),兩只耳朵不在同一水平上,有利于根據(jù)地面獵物發(fā)的聲間來(lái)確定獵物的正確位置。貓頭鷹的雌鳥(niǎo)體形一般較雄鳥(niǎo)為大。頭大而寬,嘴短,側(cè)扁而強(qiáng)壯,先端鉤曲,嘴基被有蠟?zāi)ぃ叶啾挥灿鹚谏w。它們還有一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活的脖子,使臉能轉(zhuǎn)向后方。它們的眼睛形大而向前方,上眼瞼能自由活動(dòng),瞬膜板發(fā)達(dá)。角膜和水晶體具有較高的曲率,瞳孔大而圓,視網(wǎng)膜中的視桿細(xì)胞豐富,特別還有反光色素層,可在夜間視物,有的種類(lèi)在白晝時(shí)成為白盲。耳孔大,周?chē)须r襞,有的在頭的兩側(cè)還具有顯著突起的耳簇羽,有利于收集音波。聽(tīng)覺(jué)十分靈敏,內(nèi)耳大,腦部的聽(tīng)覺(jué)神精細(xì)胞豐富。

此外,它們的左右耳朵不對(duì)稱(chēng),在捕捉同一聲音時(shí)可產(chǎn)生細(xì)微差別,使它們極其準(zhǔn)確地測(cè)定獵物的立體方位。貓頭鷹的體羽通常為暗褐色,在白晝棲息時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)。體羽蓬松,羽毛柔軟,翅膀?qū)挻蠖詧A,初級(jí)飛羽為11枚,第五枚初級(jí)飛羽缺如,次級(jí)飛羽第一枚缺如。羽毛的表面密布著絨毛,飛羽邊緣還具鋸齒般的柔軟的緣纓,飛行時(shí)可以減弱和空氣的摩擦,減弱或消除噪聲,便于向獵物發(fā)動(dòng)突然襲擊。尾羽較為短而圓,尾羽共有12枚或10枚。腳粗壯而強(qiáng),多數(shù)全部被羽,這樣能在夜間捕食時(shí)減弱噪聲并御寒。第四趾能向前后轉(zhuǎn)動(dòng),爪大,彎曲而銳利。 許多種大型貓頭鷹外形很相似,但叫聲不同,根據(jù)叫聲可以把它們區(qū)別開(kāi)來(lái)。鷹鸮是大型貓頭鷹的一種。,頭上有簇狀羽毛,不少人誤認(rèn)為是耳朵,實(shí)際上它與耳朵沒(méi)有任何關(guān)系。大型貓頭鷹中,棲息在美洲的只有大角鸮,還有大約17種分布在歐洲、亞洲和非洲。北方的鷹鸮分布最廣,從斯堪的納維亞和西班牙的日本都可以看到,它們的身長(zhǎng)大約有71厘米。貓頭鷹的體型大小不一,最大的體長(zhǎng)約73厘米,小的體長(zhǎng)僅有12-14厘米。巴西鵂鹠是貓頭鷹中體型最小的,產(chǎn)于美洲巴西。身長(zhǎng)只有12厘米,以食小昆蟲(chóng)為生。

貓頭鷹是全世界分布最廣的鳥(niǎo)類(lèi)之一。除了北極地區(qū)以外,世界各地都可以看到貓頭鷹的蹤影。是典型的森林鳥(niǎo)類(lèi),也一些種類(lèi)棲息于草原、沙漠、沼澤、苔原、山地、島嶼等地。貓頭鷹的窩有的筑在樹(shù)洞里,有的筑在巖石縫中,有的筑在地面上,還有的筑在仙人掌中。

貓頭鷹一般為留鳥(niǎo)。多數(shù)夜間或晨昏時(shí)活動(dòng),白天隱匿于樹(shù)洞、巖穴或稠密的枝葉之間,但也有少數(shù)在白晝活動(dòng)。食物以鼠類(lèi)為主, 也吃昆蟲(chóng)、小鳥(niǎo)、蜥蜴、魚(yú)等動(dòng)物。它們都有吐“食丸”的習(xí)性,其素囔具有消化能力,食物常常整吞下去,并將食物中不能消化的骨骼、羽毛、毛發(fā)、幾丁質(zhì)等殘物渣滓集成塊狀,形成小團(tuán)經(jīng)過(guò)食道和口腔吐出,叫食丸。科學(xué)家可以根據(jù)對(duì)食丸的分析,了解它們的食性。比較常見(jiàn)的貓頭鷹有北美東部地區(qū)的銳鳴鸮(又叫長(zhǎng)耳鸮、叫鸮),棲息在歐洲南部到貝加爾湖的鵂鶹(角鸮屬的一種貓頭鷹)。常見(jiàn)的種類(lèi)還有雕鴞、長(zhǎng)耳鴞、短耳鴞、紅角鴞、領(lǐng)角鴞、鵂鹠、縱紋腹小鴞等。它們大多營(yíng)巢于樹(shù)洞、巖隙或其他空洞中,也有時(shí)占據(jù)烏鴉、喜鵲的巢。卵多白色。雌性或兩性孵化,孵化期約1個(gè)月。幼雛晚成性,全身被白色絨羽1年性成熟。

分布于印度洋,包括馬達(dá)加斯加群島及其附近島嶼。分布于非洲中南部地區(qū),包括阿拉伯半島的南部、撒哈拉沙漠(北回歸線(xiàn))以南的整個(gè)非洲大陸。分布于歐亞大陸及非洲北部,包括整個(gè)歐洲、北回歸線(xiàn)以北的非洲地區(qū)、阿拉伯半島以及喜馬拉雅山-橫斷山脈-岷山-秦嶺-淮河以北的亞洲地區(qū)。印度次大陸及中國(guó)的西南地區(qū),包括印度、孟加拉、不丹、錫金、尼泊爾、巴基斯擔(dān)、斯里蘭卡、馬爾代夫以及中國(guó)西藏的東南部地區(qū)等。

分布于中南半島和中國(guó)的東南沿海地區(qū),包括緬甸、越南、老撾、柬埔寨、泰國(guó)以及中國(guó)的東南沿海地區(qū)、香港、海南島。太平洋諸島嶼,包括中國(guó)的臺(tái)灣省、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島以及菲律賓、文萊、馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞的蘇門(mén)答臘、爪哇島以及巴布亞新幾內(nèi)亞。華萊士區(qū),指?jìng)鹘y(tǒng)的華萊士線(xiàn)(從棉蘭老島的東側(cè)海域經(jīng)望加錫海峽至巴厘島與龍目島之間)以東、巴布亞新幾內(nèi)亞以西的區(qū)域,包括印度尼西亞的蘇拉威西島、努沙登加拉群島、西南群島、摩鹿加群島(馬魯古群島)、東帝汶等島嶼。

分布于北美地區(qū),包括美國(guó)、加拿大、格陵蘭、百慕大群島、圣皮埃爾和密克隆群島及墨西哥境內(nèi)北美與中美洲之間的過(guò)渡地帶。中美洲,地處北美與南美之間,包括危地馬拉、伯里茲、洪都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯達(dá)黎加、巴拿馬、巴哈馬、古巴、海地、牙買(mǎi)加、多米尼加、安提瓜和巴布達(dá)、圣文森特和格林納丁斯、圣盧西亞、巴巴多斯、格林納達(dá)、特立尼達(dá)與多巴哥等國(guó)家和地區(qū)。南美洲,包括哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、圭亞那、蘇里南、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞、巴拉圭、巴西、智利、阿根廷、烏拉圭以及馬爾維納斯群島(也稱(chēng)福克蘭群島)。分布于澳大利亞和新西蘭,包括澳大利亞、新西蘭、塔斯馬尼亞及其附近的島嶼。

有63種。除大洋洲、南極洲外,廣布全球。翎領(lǐng)不顯或缺如,耳羽發(fā)達(dá);體形較小,翅長(zhǎng)250毫米以下。白天藏于多葉樹(shù)枝上,不鳴叫;夜間覓食,嗜食昆蟲(chóng),也吃嚙齒動(dòng)物和食蟲(chóng)類(lèi)巢營(yíng)于樹(shù)洞間。叫聲洪亮,繁殖期常徹夜鳴叫。中國(guó)有6種:黃嘴角鸮Otus spilocephalus分布于南亞和東南亞,中國(guó)罕見(jiàn)于西南和東南地區(qū)及臺(tái)灣;領(lǐng)角鸮Otus bakkamoena常見(jiàn)于中國(guó)大部地區(qū),后頸基部有一顯著翎領(lǐng);縱紋角鸮Otus brucei分布于中亞,中國(guó)僅新疆昆侖山脈及喀什地區(qū)有過(guò)記錄;西紅角鸮Otus scops和紅角鸮(普通角鸮、東方角鸮)Otus sunia分布于于歐洲、非洲和中亞,中國(guó)見(jiàn)于新疆;蘭嶼角鸮Otus elegans分布于中國(guó)臺(tái)灣蘭嶼島、日本琉球群島和菲律賓群島北部。均為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

有17種。除大洋洲、南極洲外,廣布全球。體型較大,體長(zhǎng)50~70厘米,大者達(dá)1米,重5千克,為鸮形目體型最大的一類(lèi)。有明顯的耳狀簇羽,胸部體羽多具顯著花紋。多棲息于人跡罕至的密林中,全天可活動(dòng),飛行時(shí)緩慢而無(wú)聲,通常貼著地面飛行。主食鼠類(lèi),但食性很廣,幾乎包括所有能夠捕到的中小型動(dòng)物,甚至包括狐、豪豬、野貓和蒼鷹、鶚、游隼等猛禽。叫聲深沉。中國(guó)有3種:雕鸮Bubo bubo廣布于歐亞大陸,中國(guó)見(jiàn)于除海南和臺(tái)灣以外的大部地區(qū);林雕鸮Bubo nipalensis分布于亞洲南部,中國(guó)僅見(jiàn)于四川和云南;烏雕鸮Bubo coromandus分布于亞洲南部,中國(guó)罕見(jiàn)于浙江和江西。均為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

面盤(pán)不明顯,面部羽毛松散,羽枝分離;耳羽長(zhǎng)而尖;趾不被羽,底部有鱗片和細(xì)刺突。獨(dú)居,棲息于水源附近的森林中,黃昏和夜晚活動(dòng),靜立于河中的石頭上或在淺水中涉水而行。常貼水面或地面飛行,兩翅煽動(dòng)很快,但無(wú)聲。叫聲拖長(zhǎng)而嘶啞。主要以魚(yú)類(lèi)為食,也吃喇蛄、蝦、蟹等水生動(dòng)物。有4種:毛腿漁鸮Ketupa blakistoni分布于東亞,中國(guó)罕見(jiàn)于內(nèi)蒙古和東北地區(qū);體型較大,體長(zhǎng)71~77厘米,體重1.5~5.5千克,耳羽長(zhǎng)約10厘米。褐漁鸮Ketupa zeylonensis分布于亞洲南部,中國(guó)罕見(jiàn)于南部地區(qū);黃腿漁鸮(黃腳漁鸮、黃漁鸮)Ketupa flavipes分布于西馬拉雅山至中國(guó)南部及印度次大陸,全球性近危;馬來(lái)漁鸮Ketupa ketupu分布于東南亞,中國(guó)無(wú)分布。中國(guó)的種類(lèi)均為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

僅1種,即雪鸮Bubo scandiacus。分布于北半球環(huán)北極的高緯度地區(qū),中國(guó)罕見(jiàn)于東北及西北開(kāi)闊原野,為冬候鳥(niǎo)。體長(zhǎng)50~60厘米,通體幾乎純白色,厚密以御寒,也是一種保護(hù)色;體羽端部近黑色,因而在頭頂、背部、雙翅、下腹遍布黑色斑點(diǎn);無(wú)耳狀簇羽。棲息于北極凍原,全天可活動(dòng),主要捕食旅鼠,偶捕食野兔、鷗和鴨等大型獵物。為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

有18種,分布于美洲、歐洲和亞洲。中型或大型,無(wú)耳羽簇。中國(guó)有5種:褐林鸮Strix leptogrammica分布于南亞、中國(guó)南部和東南亞的亞熱帶山林,數(shù)量稀少而性隱蔽;灰林鸮Strix aluco主要分布于中國(guó),為溫帶森林中最常見(jiàn)的鸮類(lèi),體長(zhǎng)約43厘米;長(zhǎng)尾林鸮Strix uraalensis分布于東北亞,中國(guó)罕見(jiàn)于東北地區(qū);四川林鸮Strix davidi為中國(guó)中部地區(qū)特有種,有時(shí)作為長(zhǎng)尾林鸮的一個(gè)亞種;烏林鸮Strix nebulosa分布于亞洲和北美洲極北部森林,中國(guó)極罕見(jiàn)于內(nèi)蒙古呼倫貝爾和大興安嶺,體型較大,體長(zhǎng)達(dá)65厘米。均為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

僅1種,即猛鸮(長(zhǎng)尾鸮)Surnia ulula。北歐、北亞及北美洲,中國(guó)罕見(jiàn)于新疆和內(nèi)蒙古部分地區(qū)。體長(zhǎng)35~40厘米,沒(méi)有耳簇羽,面盤(pán)不明顯,跗跖和趾上均被有白色的絨羽,尾羽較長(zhǎng),體形與隼類(lèi)相似。求偶叫聲常在夜里發(fā)出,強(qiáng)烈振顫音1千米外可聞。飛行迅速,時(shí)而振翅飛翔,時(shí)而滑翔,二者常常交替進(jìn)行,特別是在覓食的時(shí)候。休息時(shí)大多棲于樹(shù)木的頂端或電線(xiàn)桿上,見(jiàn)到獵物候則猛撲而下,有時(shí)也在飛行中捕食,或是靠近地面疾飛,撲向獵物,或在高空滑翔,發(fā)現(xiàn)獵物后再俯沖下來(lái)。它的叫聲與鷹類(lèi)相似。主要以嚙齒動(dòng)物為食,也捕食山鴉、松雞等鳥(niǎo)類(lèi)、野兔和其他小形動(dòng)物。

有31種,無(wú)耳羽簇,面盤(pán)發(fā)育不完全,為鸮形目體型最小的一類(lèi)。中國(guó)有3種:花頭鵂鹠Glaucidium passerinum分布于亞歐大陸,中國(guó)罕見(jiàn)于北方少數(shù)地區(qū)。領(lǐng)鵂鹠Glaucidium brodiei廣泛分布于南亞、東南亞和中國(guó)南部,為中國(guó)體形最小的鸮類(lèi),體長(zhǎng)14~16厘米,體重40~64克,后頸有顯著的淺黃色領(lǐng)斑,兩側(cè)各有一明顯黑斑。斑頭鵂鹠Glaucidium cuculoides廣泛分布于南亞、東南亞和中國(guó)南部,為中國(guó)體形最大的鵂鹠,體長(zhǎng)20~26厘米,體重150~260克,頭部和全身的羽毛均具有細(xì)的白色橫斑。均為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。[5]

無(wú)耳羽簇,面盤(pán)不明顯,皺領(lǐng)不顯著,跗跖和趾被羽。有4種:縱紋腹小鸮Athene noctua、橫斑腹小鸮Athene brama、林斑小鸮Athene blewitti、穴小鸮Athene cunicularia。中國(guó)有2種:縱紋腹小鸮廣泛分布于歐洲、非洲東北部、亞洲西部和中部,中國(guó)多見(jiàn)于北方地區(qū),為各地常見(jiàn)留鳥(niǎo),體長(zhǎng)20~26厘米,多在白天活動(dòng),主要捕食鼠類(lèi)和鞘翅目昆蟲(chóng)。橫斑腹小鸮分布于印度、緬甸、中南半島和伊朗等地,中國(guó)僅見(jiàn)于四川、云南和西藏部分地區(qū)。均為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

無(wú)耳羽簇,面盤(pán)顯著。有4鐘,大多分布于美洲,僅鬼鸮Aegolius funereus除見(jiàn)于北美外,亦廣泛分布于歐亞大陸,在中國(guó)見(jiàn)于東北和西北地區(qū),均為留鳥(niǎo)。鬼鸮體長(zhǎng)23~26厘米,體重130克左右,主要棲息于針葉林和針闊葉混交林,夜行性,主要以鼠類(lèi)為食。由于其叫聲多變,如吹笛一般,每隔幾秒鐘便重復(fù)一次,且不斷交替變化,給人一種陰森可怕的感覺(jué),故名。為中國(guó)國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

有19種,無(wú)明顯的臉盤(pán)和領(lǐng)翎,眼先具黑須。中國(guó)僅1種,即鷹鸮Ninox scutulata,分布于南亞、東亞和東南亞,中國(guó)各地均有但不常見(jiàn),遷徙。全長(zhǎng)30厘米左右,眼大,深色,似鷹,故名。棲息于山地闊葉林中,飛行迅捷無(wú)聲,捕食昆蟲(chóng)、小鼠和小鳥(niǎo)等。為中國(guó)國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

有7種,臉盤(pán)明顯,耳羽簇大多發(fā)達(dá)。中國(guó)僅2種:長(zhǎng)耳鸮Asio otus常見(jiàn)于全北界,中國(guó)常見(jiàn)于各地森林中,體長(zhǎng)約35~40厘米,耳羽簇發(fā)達(dá)而極為顯著。短耳鸮Asio flammeus廣泛分布于歐洲、非洲北部、美洲、大洋洲和亞洲大部地區(qū),在中國(guó)繁殖于內(nèi)蒙古東部、黑龍江和遼寧,越冬時(shí)幾乎見(jiàn)于全國(guó)各地,體長(zhǎng)35~38厘米,耳羽簇退化而不明顯,多棲息于地上或潛伏于草叢中,很少棲于樹(shù)上,主要捕食鼠類(lèi),也吃小鳥(niǎo)、蜥蜴、昆蟲(chóng)等,偶爾也吃植物果實(shí)和種子。均為中國(guó)國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

全部列入《世界自然保護(hù)聯(lián)盟》(IUCN) 2012年瀕危物種紅色名錄ver 3.1。極危(CR)——5種;瀕危(EN)——8種;易危(VU)——13種;近危(NT)——24種;低危(LC)——141種,未評(píng)估(NE)——3種。不詳(DO)——2種。